특집 | 변화하는 세계, 새로운 주체

기후정의의 정치적 주체 되기

이현정 李賢貞

녹색정치LAB ‘그레’ 소장, 기후정의동맹(준) 집행위원. 저서 『다시, 원은 닫혀야 한다』가 있음.

luna980hanmail.net

우리는 기후위기를 얼마나 인식하고 있을까

기후위기에 대한 인식은 최근 몇년 사이에 급격히 높아졌다. 적어도 이제는 기후위기 자체를 부정하거나, 기후위기가 인간활동의 결과임을 부정하는 사람은 많지 않다. 여론조사 결과를 보면 한국인의 기후위기 인식도가 세계적 인식에 뒤처지지 않는 것으로 나타난다. 작년 6월 한국갤럽의 조사 결과1에 따르면, 한국인의 94%가 지구온난화를 인류에 심각한 위협이라고 생각하는 것으로 답했다. 34개국 평균 85%를 훨씬 웃도는 결과였다.

올 1월 『시사IN』은 ‘2022 대한민국 기후위기 보고서’라는 이름으로 보다 본격적인 조사 결과를 발표했다.2 『시사IN』 스스로 이 기획의 의도를 “한국사회는 기후위기를 어떻게 인식하고 있고, 탄소중립사회로 가기 위해 얼마나 준비돼 있을까”를 묻는 것으로 밝혔는데, 결과는 매우 놀라웠다. 무엇보다 대선과 연결된 질문의 응답이 그러했다. ‘나와 정치적 성향이 달라도 기후위기 해결에 앞장서는 후보가 있다면 지지하겠다’ ‘나에게는 이번 대선에서 다른 어떤 공약보다 기후위기 공약이 중요하다’라는 항목에 대한 긍정 답변이 각각 38.8%, 36.8%에 달했다. 설문조사에 답하는 것과 운동에 직접 참여하는 것은 다르지만, 그 차이를 고려하더라도 사회구성원 3.5%가 꾸준히 참여한 운동은 성공한다는 ‘3.5%의 법칙’3의 10배가 넘는 수치라서 기후운동을 하는 나에게는 놀라움을 넘어 흥분감을 주기에 충분했다.

흥분의 순간이 지나가자 고민이 시작되었다. 이 조사 결과는 다른 여론조사 결과들과 괴리가 컸다. 작년 11월 JTBC가 실행한 4차 차기대선 여론조사4에서는 ‘차기 대통령이 가장 우선적으로 해결해야 할 과제’에 대한 응답으로 기후위기 대응은 불과 1.2%를 기록하며 10개 분야 중 꼴찌였다. 1, 2위는 각각 부동산 등 주거안정(25.5%), 일자리 등 경제 활성화(24.1%)로, 두 응답을 합치면 거의 절반에 육박했다.5

올 1월 서울경제가 시행한 2차 대선인식여론조사6는 약간 다른 결과를 보여줬다. ‘우리 사회에서 가장 시급하게 해결되어야 할 과제’를 묻는 질문에 환경 문제는 10개 분야 중 7등을 차지했다. 하지만 시급성을 좀더 인정받아 6위를 차지한 ‘물가 문제’(7.6%)에 비하면 절반인 3.6%에 불과했으며, 이 역시 『시사 IN』의 조사 결과와는 괴리가 컸다. 게다가 ‘2030년 탄소감축 40% 목표 달성’ 대 ‘탄소감축 목표를 현실화하여 하향조정’ 중 자신의 생각과 더 가까운 의견을 묻는 문항에서는 후자 하향조정을 택한 쪽(45.1%)이 전자를 택한 쪽(40.0%)보다 높아, 시민들이 강력한 탄소감축 의지를 보여준다고 말하기엔 무리가 있다.

주변의 기후활동가들도 『시사IN』의 조사 결과가 체감과는 차이가 크다는 의견이 다수였다. 『시사IN』의 조사는 총 290개의 문항에 답해야 하는 난제여서인지 요청 대비 응답률이 24%에 불과한 만큼 기후위기에 관심이 많은 고관여계층에 편향되었을 수 있다는 점도 고려해야 한다. 이제 시민 대다수가 기후위기를 인식하고 있으며 당위적으로는 심각성을 인정하지만, 당장 눈앞에 닥친 다른 문제들보다 비교우위는 여전히 높지 않아 보인다.

낭비되는 마음

기후위기에 관심이 많은 사람들도 구체적으로 뭘 해야 할지 모르겠다는 이야기를 많이 한다. 그래서인지 기후 관련 강의에서 가장 많이 받는 요청은 생활 속에서 실천할 수 있는 일을 이야기해달라는 것이다. 그런 요청에 나는 일종의 충격요법으로 한겨레의 유튜브 채널 내 ‘기후싸이렌’에 올라온 「탈플라스틱은 ‘잽’, 탈석탄은 ‘어퍼컷’」7의 내용을 소개한다. 이 영상에서는 한국인이 한해 동안 사용하는 플라스틱 컵 33억개(2017년 기준)의 생산·소비·폐기 전과정에 걸쳐 배출되는 온실가스의 양과 삼척의 석탄화력발전소가 완공되어 가동될 경우 일년간 배출하게 될 온실가스의 양을 비교한다. 전자는 최대로 잡아도 16만 5천톤8인 반면, 후자는 1280만톤에 달한다. 결과적으로 대한민국 국민 모두가 플라스틱 컵을 단 한개도 쓰지 않아도, 석탄화력발전소 한곳에서 배출하는 온실가스의 최대 1.3% 정도밖에 줄일 수 없음을 의미한다.

최근 SNS에 ‘기후위기’를 태그로 개인적인 실천을 공유하는 사람들이 늘어나고 있다. 콘센트 플러그를 뽑는 고전적인 실천부터 개인 텀블러나 빨대, 장바구니 등을 들고 다니며 플라스틱 폐기물을 줄이는 노력, 달리기나 산책을 하면서 쓰레기를 줍는 ‘플로깅’ 혹은 ‘줍깅’도 인기를 끌었다. 최근에는 ‘지구를 푸르게 만들기 위해서 뛴다’는 모토하에, 달리면 에너지 취약계층에 기부가 되는 ‘솔라런’이 한창 유행이다. 하지만 이런 노력들은 기후위기를 극복하는 데 큰 도움이 되지 않는다. 사이또오 코오헤이(斎藤幸平)는 “당신의 그런 선의만으로는 무의미할 뿐이다. 오히려 유해하기까지 하다”9라고 일갈한다. 이러한 노력들이 자신이 뭐라도 하고 있다는 자기위안이나 착시효과로 이어져 진짜로 해야 하는 싸움에 나서지 않게 된다는 것이다.

기후위기의 책임과 실천이 개인 차원으로 떠넘겨지고, 기업은 자신들이 벌인 일을 책임지지도 않으면서 말로만 ‘그린워싱’(greenwashing)을 하는 동안 정치인들의 행보는 기후위기 극복과는 정반대 방향으로 가고 있다. 20대 대통령선거에서 당선 가능성이 가장 높은 두 후보는 앞다투어 대규모 주택 공급 등의 개발 공약을 발표하고 있다. 최근에는 두 후보가 모두 용적률 500%를 공약으로 걸고 표심을 얻기 위해 노력 중이다. 도시계획 전공자로서 이 공약을 듣고 제일 먼저 떠오른 건 「오징어 게임」의 대사, “제발 그만해, 이러다 우리 다 죽어!”였다. 서울 아파트를 재개발하면서 용적률 500%를 가능케 하겠다는 것은 지방은 지방대로 소멸하게 하고, 서울은 서울대로 지옥을 만들겠다는 것과 다름없다. 정치인들은 한편에서는 기후 관련 정책을 입안하는 것처럼 보이지만 사실 대부분 산업 정책에 불과하고, 정책 전반은 파멸로 가는 지름길을 못내 안달하는 것처럼 보인다. 기후위기 시대, 모든 정책이 기후위기를 전제로 설계되고 평가되어야 하지만 견고한 칸막이가 가로막고 있다.

이러한 인식은 오랜 역사를 가지고 있다. 흔히 지속가능한 발전(SD, Sustainable Development)으로 불리는 개념의 정확한 이름은 ‘환경적으로 건전하고 지속가능한 발전’(ESSD, Environmentally Sound and Sustainable Development)이다. 이를 지속가능한 발전으로 줄여 부름으로써 발생한 가장 큰 오해는 ‘발전’ 그 자체가 무한히 지속될 수 있는 상태로 받아들여진다는 것이다. 이런 오해를 없애기 위해 ‘sustainable’을 ‘지속가능한’으로 번역하기보다는 ‘(환경이) 지탱가능한’ 발전으로 번역해야 한다는 주장도 오래전부터 있어왔다.10

‘지속가능한 발전’이라는 프레임은 지금까지의 생활을 유지하면서 기후위기를 극복할 수 있을 것이라는 기대의 바탕이 되었다. 또한 정부와 기업은 그 기대를 부추기는 기술중심적 해법을 제시하며 환상을 심어준다. 화석연료에서 재생에너지로 에너지원만 교체하면 탄소배출을 줄이면서 성장이 가능한 것처럼 이야기한다. 이른바 탈동조화(decoupling)다. 하지만 많은 연구자와 운동가들은 기후위기를 극복할 만큼의 절대적인 탈동조화는 불가능하다고 말한다. 제이슨 히켈(Jason Hickel)은 호주의 과학자 제임스 워드(James Ward)의 연구 결과를 소개하며 “극단적으로 낙관적인 기술혁신 속도를 적용한 시뮬레이션”에서조차 장기적으로 자원 사용이 늘어나 “성장률에 재동조화한다”는 점을 전한다.11 탈동조화는 잠시일 뿐 영구적일 수 없으므로, 탈동조화에 대한 기대를 바탕으로 성장 지향적 정책을 입안하고 시행한다는 것은 말이 되지 않는다는 것이다. 사이또오 코오헤이는 또다른 연구 결과를 인용해 탈동조화처럼 보이는 현상의 중요한 이면을 지적한다. 선진국에서 ‘일어나고 있는 듯 보이는’ 탈동조화는 사실 제품 및 식량의 생산을 지난 30년간 글로벌 남반구(global south)로 전가했기 때문에 가능했으며, “수출입을 감안한 탄소 발자국을 살펴보면 ‘상대적 디커플링’조차 일어나지 않았다”는 것이다.12 에너지와 자원의 효율성이 높아지면 환경 부하가 줄어들 것이라는 일반적인 기대와는 달리 기술진보가 오히려 환경 부하를 가중시킨다는 제번스의 역설(Jevons paradox)처럼, 결국 시장은 끊임없이 새로운 소비를 촉진하기 때문에 시장에 맡겨놓아서는 탄소배출을 충분히 줄일 수 없다.

앞서 이야기한 ‘기후싸이렌’ 내용을 들은 사람들은 놀라움과 허탈함의 반응을 거쳐, 그렇다면 ‘나’라는 개인은 무엇을 해야 하는가라는 질문에 다다른다. 거대한 구조의 문제를 알면서도 ‘그래도 당장 뭐라도 해야지’라는 마음이 나쁜 것은 아니다. 아니, 오히려 그런 마음들이 소중하기 때문에 ‘낭비’되지 않도록 만들어야 한다. 자본과 권력은 큰 변화 없이도 기후위기를 극복할 수 있으리라는 헛된 희망이나 시장과 기술에 대한 믿음을 심어주며 세상을 마음껏 휘두르려고 한다. 기후운동가들이 해야 할 가장 중요한 일은 이에 맞서 사람들의 마음이 낭비되지 않는 제대로 된 전장(戰場)을 만들어내는 것이다.

드러내고, 다시 평가하고, 다시 정의하자

(1) 드러내기(Revealing)

기후정의(climate justice)라는 빨간 약을 삼키면 영화 「매트릭스」의 ‘네오’가 그랬던 것처럼 이전에는 보이지 않던 것들이 보이기 시작한다. 기후위기는 자본주의의 속성과 불가분의 관계이며, 민주주의의 위기나 불평등과 본질적으로 연결되어 있다는 사실이 그것이다. 소위 선진국이라 불리는 국가들의 풍요는 누군가에게 부담을 전가하지 않고서는 가능하지 않다. 또한 이 과정에서 먼 지역에 사는 다른 생물종들의 공간을 집어삼키는데, 생태학자 안드레아스 말름(Andreas Malm)은 이를 “생태적으로 불평등하고 병적인 교환”13이라 표현한 바 있다. 사회학자 슈테판 레세니히(Stephan Lessenich)는 댓가를 먼 곳이 치르게 하고 비가시화하는 것이 “선진국 사회의 ‘풍요’를 지키기 위해 불가결하다”고 지적하며, 희생을 보이지 않게 외부화하는 사회를 비판했다.14

이러한 일은 국가 사이에서만 일어나는 것이 아니다. 서울의 전력자립도는 2021년 기준 11% 정도로 낮은 수준이다.15 수년 동안 원전 하나 줄이기 사업과 태양광발전 보급 사업을 했지만 그 효과는 미미하다. 인천, 충남, 부산, 경북, 강원, 전남 등이 전력자립도 150% 이상16으로 전기 생산과정에서의 위험부담과 환경오염을 고스란히 감수하고 있는 반면, 서울과 경기, 대전, 광주 등은 그 열매만 따먹는 격이다. 강원도 영동지방의 삼척과 강릉에 건설 중인 석탄화력발전소 또한 수도권에 전기를 보내기 위한 것이다. 이를 위해 송전탑 440개에 선로 길이 230킬로미터에 달하는 동해안-신가평 송전선로 건설사업이 추진되며 강원도민들의 극심한 반발을 사고 있다. 태양광사업 역시 전국 곳곳에서 갈등의 원인이 되고 있다. 정부가 재생에너지 사업을 시장에 맡겨놓은 결과 싼 지대(地代, rent)를 찾아 태양광사업이 농촌으로, 습지로 간 결과이다.

더 큰 문제는 서울·경기 등 도시지역이 가장 큰 에너지 소비처임에도 석탄화력발전소, 핵발전소, 송전탑 건설, 태양광 및 LNG 발전소 건설 등으로 인한 갈등과 위험에 대해 아무런 비용을 치르지 않는다는 것이다. 이런 상황에서 기후운동가나 생태주의자조차도 ‘서울 100% 전력자립’이라는 의제를 금기시하는 경우가 많다. 비현실적이라는 이유다. 만일 서울이 태양광으로 전력자립을 하려면 얼마만큼의 면적이 필요할까? 필자가 계산해본바 대략 150제곱킬로미터로,17 서울 면적의 4분의 1 정도에 해당한다. 물론 매우 어려운 일이지만, 진짜 중요한 것은 이러한 사실을 서울 사람들이 알지 못하고 현재로선 알 필요도 없다는 것이다. 100% 전력자립을 원칙으로 세우고, 어렵다면 왜 어려운지, 어떤 대안이 가능할지 논의조차 하지 않는다. 그뿐 아니라 3기 신도시를 짓고 서울 재개발 용적률 500%를 공약으로 내걸며 서울 및 수도권 밀집도를 가중시킬 계획을 세운다. 이는 근본적으로 서울의 부담을 외부화하고 전가하여 타자화시키는 일이다. 게다가 소위 ‘중앙’에서 서울 사람들이 문제를 쟁점화하지 않으면 제대로 공론화되기 어려운 구조도 문제를 덮는 중요한 요인으로 작용하고 있다.

국가 간, 지역 간만 아니라 동일한 공간 내에서도 우리 삶의 비용은 다양한 방식으로 전가되고 감추어진다. 임금으로 환산되지 않으며 ‘그림자노동’이라 일컬어지는 가사노동, 돌봄노동은 물론이고 인간 사회에서 분해자(decomposer) 역할을 하는 재활용이나 정화조, 하수도 관련 노동, 경비·주차·시설관리 노동, 다양한 비정규직 노동 역시 지금의 시스템이 유지되는 데 필수적이지만, 마치 존재하지 않는 것처럼 감추어지기 십상이다. 최근 10년 동안 정화조 맨홀 등에서 질식사고를 겪은 노동자는 316명에 달하고 그중 절반이 넘는 168명이 사망했지만,18 우리는 도시의 지하에서 이런 일이 일어난다는 사실조차 잘 모르고 있다.

기후위기와 함께 실태가 폭로되고 있는 한 분야는 축산업이다. 육식을 계속할 것인지 하는 본질적인 문제와 별개로, 고기의 ‘단가’를 낮추기 위한 대규모 농장은 지역 생태계를 파괴하고, 주민들을 고통받게 하며, 그 안의 동물들은 평생 동안 학대받으며 살아간다. 우리가 매일 당연하게 누리는 일상이 유지되기 위해 이 도시의 구석에서, 지하에서, 혹은 바깥에서 일어나는 일들을 우리는 드러내야 한다. 화려한 문명사회의 이면에 얼마나 많은 문제가 도사리고 있는지, 그로 인해 얼마나 많은 사람들과 인간 이외의 생태계 구성원들이 생존 자체를 위협받고 있는지 외면하지 않는 것은 ‘인류세’(Anthropocene) 이후의 세상을 구상하는데 꼭 필요한 첫걸음이다.

(2) 다시 평가하기(Re-evaluation)

라즈 파텔(Raj Patel)과 제이슨 W. 무어(Jason W. Moore)는 자본주의가 ‘자본세’(Capitalocene) 600년 동안 우리 삶에서 필수적인 일곱가지, 즉 자연, 화폐, 노동, 돌봄, 식량, 에너지, 심지어 사람의 목숨까지 어떻게 ‘싸구려’로 만들어왔는지를 이야기한다.19 그동안 철저하게 자본주의의 비용절감 전략에 따라 가치를 매겨온 결과, 그 과정에서 감춰졌던 사회적·자연적 비용이 뒤늦게 청구서로 날아든 것이 지금의 극단적 불평등과 기후위기라는 것이다. 이제는 제대로 된 기준을 세우고 재정향할 필요가 있다.

영국 멸종저항운동의 대표적인 구호 ‘삶을 위한 반란’(Rebel for Life)은 우리가 가야 할 중요한 방향을 제시한다. 자본주의의 평가 기준은 무엇이 얼마만큼의 이윤을 남기는가에 초점이 맞춰져 있다. 하지만 이제는 우리 삶에서 얼마나 필요하고 필수적인지가 기준이 되어야 한다. 이를테면 우리의 일상을 지탱하는 그림자노동은 부가가치를 창출하는 노동이 아니라는 이유로 그간 헐값에 팔려왔지만, 이윤이 아니라 ‘삶’을 기준으로 둔다면 훨씬 높게 평가될 것이다.

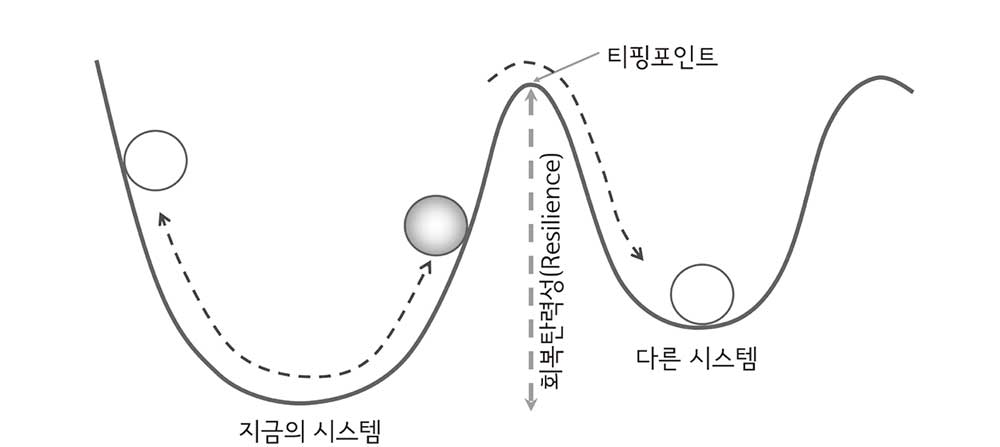

또다른 기준은 지구라는 시스템 자체가 되어야 한다. 기후위기는 지금까지 당연하고 무한한 것으로 여겼던 생태계의 조절 기능(regulating service)에 한계가 있음을 드러내고 있다. 티핑 포인트(tipping point)의 의미는 그 지점에 도달하면 일시에 세상이 멸망하거나 인류가 멸종한다는 뜻이 아니다. 홀링(C. S. Holling)이 제안한 공과 컵 모델(그림)은 이 개념의 의미를 잘 보여준다. 티핑 포인트를 넘어가기 전에는 공을 컵 위쪽 끝까지 밀어 올려도 다시 제자리로 돌아온다. 생태계가 지금의 시스템을 유지하려고 하는 이러한 힘을 회복탄력성(resilience)21이라고 한다. 그러나 티핑 포인트를 넘을 정도로 강한 교란이 작용해서 공이 컵의 바깥으로 넘어가면, 이후에는 추가적인 힘이 작용하지 않아도 완전히 다른 상태로 전이된다. 순식간에 컵 밖의 완전히 다른 시스템으로 넘어가버리면 우리는 ‘찜통지구’(Hothouse Earth)22 상태에 고착될 것이다.

그러므로 우리의 활동을 평가할 때는 지구 시스템의 회복탄력성을 얼마만큼 강화 혹은 약화하는가를 새로운 기준으로 삼아야 한다. 채굴-생산-소비에서 끝나는 선형경제를 순환경제로 전환하는 것은 우리가 추구해야 할 중요한 방향이며, 이런 맥락에서 분해자노동은 더욱 가치있는 것으로 재평가될 필요가 있다. 농지나 산림을 훼손하는 방식의 에너지 전환은 생물다양성과 완충지대를 파괴하고 생태계 조절 기능을 약화시켜 회복탄력성을 소실시키며, 파괴를 가속하는 양의 되먹임(positive feedback)을 일으키므로 바람직하지 못한 것으로 평가해야 한다. 가령 바이오에너지 기술로 고안된, 이산화탄소를 흡수한 나무를 벌목해 에너지를 생산하며 이때 발생하는 탄소를 지하에 포집·저장한다는 ‘바이오에너지 탄소 포집저장’(BECCS)도 마찬가지다. 앞으로 우리는 한정된 토지23를 놓고 물-에너지-식량 넥서스(water-energy-food nexus)를 고민해야 한다. 에너지 전환이나 탄소흡수를 위해 섣불리 대규모 토지의 용도를 변경하는 것은 또다른 재앙을 부추길 뿐이다.

(3) 다시 정의하기(Redefining)

앞에서 지금의 세상이 은폐하는 모순들을 드러내고, 우리의 삶과 지구 생태계를 기준으로 재평가를 했다면, 이제는 좀더 본질적으로 많은 것들을 다시 정의할 수 있을 것이다. 이를테면 ‘정의로운 전환’ 과정에서 스스로 변화의 방향을 제시하고 전환의 주체임을 선언한 노동자들은 노동이 더이상 상품이 아니라고 재정의할 수 있다. 또는 위기와 재난의 시대, 우리는 국가 혹은 정부가 무엇인지 다시 정의 내릴 수도 있다. 말름은 코로나 확산 방지를 위해 필요하다고 평가하는 강력한 조치들을 나열하며 이런 사업의 시행 주체는 국가여야 한다고 강조한다. “우리에게는 (일정한 이행기 동안에는) 국가가 필요하다”는 레닌(V. Lenin)의 문장과 “잠재적 재앙 앞에서” “엄혹한(draconian) 제한”이 필요하다는 월러스(R. Wallace)의 말을 인용하면서 전시 꼬뮤니즘(war communism)의 필요성을 이야기한다.24 물론 이러한 재정의는 기후정의운동이 확장되는 과정에서 수많은 논쟁과 토론을 거치고, 힘을 얻어 실현되었을 때만이 의미가 있을 것이다.

타자화를 넘어 기후정의운동을 엮어내자

‘미래를 위한 금요일’(Friday for Future), ‘썬라이즈 운동’(Sunrise Movement), ‘멸종저항’ 등 해외의 급진적인 기후정의운동에는 공통점이 있다. 기후위기가 지금의 자본주의 시스템에서 기인했기 때문에 그 시스템 자체를 전환해야 한다는 것이다. ‘미래를 위한 금요일’의 ‘석탄이 아니라 자본주의를 태우자’는 구호는 이를 명확히 보여주며, 영국의 ‘멸종저항’은 지금 체제에의 ‘불복종’을 전면에 내걸고 있다. ‘썬라이즈 운동’이 제안하는 그린뉴딜도 표면적으로는 녹색 케인즈주의나 녹색 경기부양책과 유사한 것처럼 보일 수 있지만, 노동자와 사회적 약자의 권리 보장, 지역공동체 강화와 민주주의 확대, 공적 소유 확대, 민주적 계획에 기초한 지역적 생산 통제, 군비 축소 등25 사회의 근본적인 변화를 요구하는 방향으로 급진화된 것이다.

미국의 바이든 대통령이 취임 첫날인 2021년 1월 20일, 키스톤XL 송유관 건설사업26을 중단하는 행정명령을 내린 것은 문재인 대통령의 행보와는 매우 대조적인 모습이었다. 문재인 대통령은 후보 시절 공정률이 낮은 석탄화력발전소의 허가를 취소하겠다는 공약을 내걸었지만, 결국 단 한개의 발전소도 취소시키지 못했다.27 그러나 이 차이는 결코 정치인 개인이나 정당의 역량에서 비롯한 것이 아니었다. 땅과 물을 둘러싼 송유관사업에 대한 원주민들의 끈질긴 싸움과 연대가 있었으며, 월스트리트 점령운동 이후 다양하게 전개되어온 다른 사회운동과 결합하는가 하면 그 시기에 성장한 기후정의운동이 ‘썬라이즈 운동’으로 조직화되는 과정이 있었다. 또한 정치권 안에서도 미국민주적사회주의자(DSA) 그룹이나 정의추구민주당원(Justice Democrats)과 같은 조직이 약진하는 등 ‘정치세력화’되었기 때문에 가능한 일이었다. 2020년 4월, 쌘더스(B. Sanders)는 경선 레이스를 중단하고 바이든 지지를 선언한 후 바이든과 함께 꾸리는 기후 태스크포스에 참여하며 ‘썬라이즈 운동’ 회원들에게 메일을 보냈다. 이 메일에서 “내가 TF에 참여하게 된 것은 우리가 운동을 통해 일구어낸 정치적 힘 때문”이며, “ TF에서 무엇을 하느냐보다 앞으로 우리의 운동이 무엇을 하느냐가 더 중요”하고, “우리가 멈출 수 없는 힘을 가질 때까지 우리 운동의 힘을 키워야 한”다고 이야기했다.28 이 과정은 “어떤 자본주의 국가도 결코 스스로 이 같은 일을 할 수는 없”기 때문에 “선거운동부터 사보타주까지 일체의 대중적 영향력을 통해서”29 시민이 국가에 실력행사를 해야 한다는 말름의 주장과도 맞아떨어진다.

그럼 우리나라는 어떠한가? 우리나라의 그린뉴딜은 수소경제라는 이름으로 대표되어 정부가 노골적으로 기업을 지원하는 형태다. 탈핵으로 타격을 입었다고 주장하는 두산중공업에 1조를 긴급 대출해주기도 했지만, 이와 무관하게 두산중공업 구조조정은 계속되고 있다. 또한 국제적 기후위기 대응 목표와 연계조차 없어 ‘구린뉴딜’이라는 비판을 받기도 한다. 하지만 정부만 탓할 수는 없다. 쌘더스의 말처럼 “운동의 정치적 힘은 민중의 힘(people power)만큼”30만 주어지며, 그런 면에서 이미 기득권이 되어버린 과거 민주화세력과 자본에 포섭되어버린 운동의 책임이 결코 작지 않다.

그럼 새로운 운동은 누가 어떻게 할 것인가. 기후위기로 인해 사회 전반에 변화가 요구되면서, 지금의 위기가 단순한 ‘기후’만의 문제가 아니라 노동과 인권, 민주주의와 시스템의 문제라는 인식이 서서히 확산되고 있다. 기후위기 자체에 영향을 받거나 전환의 과정에서 위기에 내몰리는 노동자 및 농민은 이 위기의 책임을 누구에게 물어야 하는지 고민하면서 급진화하는 경향을 보인다. 문제는 아직 많은 사람들에게 기후위기는 당위로만 다가설 뿐 ‘실감’되지 않는다는 점이다. 도시와 농촌 지역 간 기후위기의 체감도가 현저히 차이 나는31 이유는 앞에서 살펴본 것처럼 도시에서는 먼 곳으로 전가한 오염이나 위험에 노출되지 않고도 전기를 펑펑 쓸 수 있고, 날씨의 영향도 덜 받는 인프라가 갖춰져 있기 때문이다. 즉 지금의 시스템이 도시민들을 오히려 ‘기후위기로부터 타자화’시키는 구조적 요인이 된다. 도시의 성장은 ‘외부’가 있기에 가능했음에도 이미 타자화된 외부에 대한 책임은 아무도 지지 않는다. 기후위기가 훨씬 심각해져서 더이상 남의 일로 생각할 수 없는 상황이 되는 때를 기다릴 것이 아니라면 이러한 구도를 적극적으로 나서서 깨야 한다. 서울이 쓸 전기를 스스로 생산해야 한다는 의무를 부여하고, 이를 달성하기 위해 우리 지역에, 내 삶에 얼마나 많은 변화가 필요한지 구체적으로 고민해야 한다. 그러지 않고는 서울 시민들에게 삼척의 석탄화력발전소 건설이나 충남의 발전 비정규직 노동자 문제는 공감능력이 있는 일부 사람들에게조차 조금 안타까운 일에 불과할 것이다. 지금의 세상 이외의 다른 세상을 상상하고 실험하는 것도 당장 나의 문제가 되기 전까지는 미뤄지고 말 것이다. 기후정의운동의 성장이 기후위기의 진행속도를 넘어서려면, 지금까지 당연하게 여겼던 세상에 균열을 내는 질문을 던지고, 타자화의 벽을 넘어야 한다.

새로운 세계의 이름

누군가는 우리가 나아가야 할 세계를 ‘민주적 생태사회주의’(Democratic Ecosocialism)32로, 또 누군가는 ‘생태적 맑시즘’(Ecological Marxism)33으로 명명한다. 국가의 권한과 역할에 대해서는 이견을 보이며 ‘생태적 레닌주의’(Ecological Leninism) 혹은 ‘생태적 전시 꼬뮤니즘’(Ecological War Communism)34을 주장하거나, ‘탈성장 꼬뮤니즘’(Degrowth Communism)’35을 제안하기도 한다. 또다른 누군가는 탈성장을 전제로 한 ‘포스트 자본주의’36라고 방향을 제시한다. 그러한 세상을 우리가 무엇이라고 부르든 명확한 것은 자본주의 자체가 기후위기의 원인이며, 이를 극복하려면 지금과는 완전히 다른 시스템이 필요하다는 것이다. 많은 연구자와 활동가들은 “인간에게 호흡을 멈추라고 ‘설득할’ 수 없는 것처럼 자본주의에게 성장을 제한하라고 ‘설득할’ 수는 없”37기 때문에, 우리에게 남은 선택지는 생태사회주의냐 야만이냐밖에는 없다고 이야기하고 있다. 지금의 이 위기가 근본적으로 자본주의·성장주의로부터 기인했으며, 동시에 불평등을 일으키는 가부장제·제국주의·권위주의(혹은 그 극단적 형태로의 독재)를 거부해야 한다고 인식한다면, 그 대척점에 있는 ‘새로운 사회주의’를 받아들이지 못할 이유가 없지 않은가.

새로운 사회로의 전환을 실현하기 위해서는 우리 각자가 자신의 문제에 고립되어 있는 상황을 넘어 서로 연결되어 있음을 인식하고, 실제로도 연결되어야 한다. 태안화력발전소 고(故) 김용균 동지의 안타까운 죽음에는 원청-하청 구조, 비정규직 문제와 함께 수도권에 전기를 공급하기 위해 희생되는 지방의 현실, 기후위기에 큰 책임을 가진 석탄발전 문제가 엮여 있다. 위험의 외주화라는 측면은 업종을 넘어 제철소 용광로 하청노동자와 닮아 있고, 수도권과의 관계는 농촌과 농민의 현실을 반영한다. 그뿐 아니라 불안정하고 위험한 삶에 내몰려 있는 도시의 수많은 비정규 노동자들의 모습도 겹쳐 있다. 이러한 인식의 확장은 제26차 유엔 기후변화협약 당사국총회(COP26)에서 공개되어 화제가 된 태평양의 섬나라 투발루 장관의 수중 연설 모습까지도 다다를 수 있다. 확장과 연결은 문제의 인식뿐 아니라 해결 방향의 모색에서도 함께 이루어져야 한다. 재생에너지로의 전환은 물론이고 도시의 구조를 함께 고민해야 하고, 우리가 살아가며 소비하고 버리는 모든 것, 그리고 이를 지탱하는 지구 생태계와 노동에 대해서도 기후정의라는 눈으로 다시 평가하고 고민해야 한다.

다시 처음으로 되돌아가보자. 사람들은 기후위기를 충분히 인식하고 있는가? 생태학의 선구자인 유진 오덤(Eugene Odum)에 따르면 “인간은 이성적으로 올바른 행동을 하기 전에 상황이 아주 나빠질 때까지 기다리는 성향이 있고, 생존 전략으로써 화를 냄으로써 가해지는 압박에 대응한다”38고 한다. 아직 우리 사회는 그때에 도달하지는 않은 것 같다. 대부분의 사람들에게 기후위기의 당사자39는 타자화되어 있으며, 기후위기 대응은 역시 당위일 뿐 부담스럽고 피하고 싶은 일로만 여겨지는 듯하다. 하지만 사람들의 인식에도 ‘티핑 포인트’가 있을 것이다. 그때 올바른 방향을 제안하고 주저없이 함께 나아가기 위해서는 준비가 되어 있어야 한다. 그때까지 우리는 지난하게 만나고, 배우고, 토론하고, 설득하는 과정을 거쳐 다양하고 단단한 응결핵들을 만들어나가야 한다. 그 과정에서 ‘전지구적으로 생각하고, 지역적으로 행동하라’(Think Globally, Act Locally)는 환경운동의 오랜 구호나, 1880년대 영국 생태사회주의자 윌리엄 모리스(William Morris)가 당원증에 새긴 ‘교육하라, 선동하라, 조직하라’(Educate, Agitate, Organize)40는 말은 우리가 새겨야 할 지침일 것이다.

—

- 「한국인 기후위기 인식 선두… 세계인 1년새 기후낙관론 더 커져」, 한겨레 2021.6.14. 참조.↩

- 『시사IN』과 한국리서치 공동 기획으로, 한국리서치의 웹조사 패널 72만명 중 인구비례에 맞춰 4,154명에게 요청을 보내 최종 1,000명이 응답했다. 『시사IN』 747호(2022.1.11.) 참조.↩

- 미국 하바드대 정치학자 에리카 체노웨스(Erica Chenoweth)가 주장한 이론이며, 2013년 테드(TED)에 소개되면서 널리 알려졌다. 이 법칙에 해당하는 시위는 모두 비폭력이었으며, 영국 멸종저항(Extinction Rebellion)운동의 모티브가 되기도 했다. 우리나라에서는 박근혜 퇴진 촛불집회 참여인원 목표치를 180만명으로 보는 근거로 소개되기도 했다.↩

- 2021년 11월 27~28일 양일간 전화면접조사 방식으로 진행, 응답완료자 1,006명. 중앙선거관리위원회 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지 참조.↩

- 기후위기 대응은 연령대별로 봐도 만 18~29세와 40~49세에서 9위, 만 30~39세 8위로 간신히 꼴찌를 면한 수준이었다.↩

- 2022년 1월 11~13일 3일간 웹조사 방식으로 진행, 응답완료자 1,344명. 중앙선거관리위원회 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지 참조.↩

- 해당 영상은 유튜브 채널 ‘한겨레 영상뉴스’에서 볼 수 있다. 영상 게시일 2021.4.19.↩

- 미국 환경보호국(EPA)이 제시한 플라스틱 10그램당 온실가스 배출량 ‘10~50그램’ 중 최대값 50그램을 기준으로 추정한 수치다.↩

- 사이토 고헤이 『지속불가능 자본주의』, 김영현 옮김, 다다서재 2021, 5면.↩

- 졸저 『다시, 원은 닫혀야 한다: 기후위기와 불평등의 시대 너머』, 진인진 2020, 181면 참조.↩

- 제이슨 히켈 『적을수록 풍요롭다』, 김현우·민정희 옮김, 창비 2021, 211면. 강조는 원문.↩

- 사이토 고헤이, 앞의 책 74~75면 참조.↩

- 안드레아스 말름 『코로나, 기후, 오래된 비상사태』, 우석영·장석준 옮김, 마농지 2021, 70면.↩

- 사이토 고헤이, 앞의 책 29면 참조.↩

- 2013년 기준 서울의 전력자립도는 4%대였다. 이후 서울의 유일한 화력발전소인 서울화력발전소(구 당인리발전소)가 지하화 공사를 시작하며 1%대까지 떨어졌다가 2019년 11월 지하발전소 1, 2호기가 완공되어 상업운전을 개시해 처음으로 두 자릿수가 되었다.↩

- 가스화력발전소가 있는 인천 247.3%, 석탄화력발전소가 있는 충남 235.4%, 원자력발전소가 있는 부산과 경북이 각각 180%대의 전력자립도를 보인다. 한국전력공사 「2019년 한국전력통계」 참조.↩

- 2019년 기준 국내 발전설비 총량은 125GW이며, 서울은 총 판매량 대비 9.1%를 사용한다. 서울 전력자립도 100%가 되려면 발전설비 용량도 총량의 9.1%인 11.4GW가 필요하다고 가정할 수 있다. 태양광 1GW당 13.2제곱킬로미터가 필요하므로(산업통상자원부 기준) 이를 바탕으로 계산해보면 서울 태양광발전 면적 필요치는 150.48제곱킬로미터가 된다.↩

- 「정화조·맨홀 등에서 질식사고 겪은 노동자 절반이 숨졌다」, 한겨레 2021.4.18.↩

- 라즈 파텔·제이슨 W. 무어 『저렴한 것들의 세계사』, 백우진·이경숙 옮김, 북돋움 2020 참조.↩

- Crawford Stanley Holling, “Resilience and stability of ecological systems”, Annual Review of Ecology & Systematics, 1973, 1~23면 참조. 본문에 제시한 그림은 이해를 돕기 위해 필자가 새로 그린 것이다.↩

- 회복탄력성의 개념은 자연 시스템뿐 아니라 사회 시스템에도 적용될 수 있다. 관련하여 홍덕화는 기후위기의 피해 격차는 단순히 노출 수준의 차이가 아니라 기후재난의 전과정에 걸쳐 개인적 차원과 사회적 차원을 아우르는 회복탄력성의 격차로 봐야 한다고 설명한다. 홍덕화 「기후정의와 전환 담론의 급진화」, 구도완 외 『생명 자유 공동체 새로운 시대의 질문』, 풀씨 2020, 317면 참조.↩

- Will Steffen et al., “Trajectories of the Earth System in the Anthropocene,” Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 2018.8.14.↩

- 심지어 오늘날 토지는 해수면 상승으로 더욱 좁아지고 있다.↩

- 안드레아스 말름, 앞의 책 175면 참조. 강조는 레닌의 원문(Revolution at the Gates〔1917〕, Verso 2002, 41면).↩

- 홍덕화, 앞의 글 331면 참조.↩

- 캐나다 앨버타에서 미국 텍사스까지 대량의 원유를 수송하는 것을 목적으로 추진되었던 미국-캐나다 간 송유관 연결사업.↩

- 5개의 석탄화력발전소 중 당진에코파워만 태양광발전소로 전환했다. 고성하이발전과 신서천화력은 각각 2021년 4월과 7월 상업운전을 시작했으며, 삼척블루파워와 강릉에코파워는 현재 공사 중이다.↩

- 김선철 「바이든 정부 기후-노동 정책과 시사점」, 『기후위기와 노동』, 민주노동연구원 2021, 198~99면 참조.↩

- 안드레아스 말름, 앞의 책 193면. 강조는 원문.↩

- 김선철, 앞의 글 199면.↩

- 강경석·김선철·정건화·채효정 대화 「기후위기와 체제전환」, 『창작과비평』 2020년 겨울호 227~28면 참조. 채효정의 지적처럼 언론사 기자, 연구자 등 오피니언 리더라 할 사람들이 대부분 도시에 살고 있는 현실도 위기감의 격차를 좁히지 못하는 큰 이유다.↩

- 나오미 클라인 『미래가 불타고 있다』, 열린책들 2021, 342면 참조.↩

- John Bellamy Foster, The Return of Nature: Socialism and Ecology, Monthly Review Press 2020, 13면 참조.↩

- 안드레아스 말름, 앞의 책 196면 참조.↩

- 사이토 고헤이, 앞의 책 197면 참조.↩

- 제이슨 히켈, 앞의 책 59면 참조.↩

- 머리 북친(Murray Bookchin)의 말. 제이슨 히켈, 앞의 책 122면에서 재인용.↩

- 유진 오덤 『생태학』, 이도원 외 옮김, 사이언스북스 2001, 363면.↩

- 혹은 ‘기후위기 최전선 민중과 공동체’(MAPA, Most Affected People and Areas)라 칭할 수 있다.↩

- 데렉 월 『그린레프트』, 이학사 2013, 202면.↩